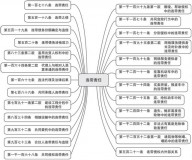

百年未有之大变局”实乃多对矛盾共同作用的结果,具体呈现为六个方面:

其一,世界地缘经济与政治重心“东升西降”,“东西矛盾”由过去的“西强东弱、西主东从”转向如今的“东西平视”,这堪称五百年未有之大变局。当前亚洲地区经济发展与科技进步持续走强,其人口规模、地理版图、资源潜力均全球领先,中国倡议的“亚洲文明对话”助推东方文明复兴。IMF数据显示,按购买力平价标准衡量,2019年亚洲GDP的全球占比为34%,而美国与欧盟合计占比为31%;亚洲对全球经济增长的贡献率更是高达63%,美国为11%,欧元区仅为4%。“世界经济论坛”载文指人类已迎来“亚洲世纪”。世界史学界公认西方自16世纪(1500年)起开始赶超东方并领先全球。也正是在此背景下,美国、日本、印度、俄罗斯、欧盟等各大力量纷纷对亚洲加大投入,致使亚太乃至“印太”地缘角逐持续升温。

其二,国际体系主导权“南升北降”,“南北矛盾”由过去的“北强南弱、北主南从”转向“南北对等”。世界力量对比多极化与国际关系民主化难以逆转,老牌与新兴大国综合实力此消彼长仍是大势所趋。新兴经济体与发展中国家虽面临困难、但仍总体前进,以中印等“金砖五国”为代表的新兴大国走势虽有分化,但仍群体性崛起。与此同时,老牌发达国家政治与社会困境加剧,美国阶层与族群矛盾凸显、政党对立、社会撕裂,欧盟离心力增大,日本老龄化严重,西方七国集团(G7)影响式微,体现新老大国共治和“南北共治”的二十国集团(G20)影响增大。

其三,国际关系行为体“非(国家)升国(家)降”,这堪称近四百年未有之大变局。国际行为体从主权国家“一统天下”,朝国家与非国家行为体共同参与的方向转变,全球治理尤其如此。政府间国际组织、国际非政府组织、跨国公司等影响上升,高科技公司富可敌国、能量惊人。当代国际体系源自1648年确立的威斯特伐利亚体系,主权国家从此成为世界舞台的主角,故当今“非升国降”可谓近四百年未有之“大变局”。

其四,世界经济增长与科技创新的动能“新旧转换、新陈代谢”。新科技与新工业革命持续发力,人工智能、生命科学、量子计算、无人化等日新月异,跨界融合、质变突破、叠加飞跃势头迅猛,其在更加方便与造福民生的同时,也蕴含人员失业、安全失控、伦理失序的风险,人类传统的生产与生活方式面临颠覆性挑战,大国高科技竞争更是空前激烈。

其五,中西互动趋于“平起平坐”,“中西矛盾”与力量对比由过去的“西强中弱”“西攻中守”转向如今的“中西互有攻守”,这堪称一百年和近两百年未有之大变局。稳健迈向民族复兴的中国并非世界“百年未有之大变局”中的“最大变量”,因为中国的崛起及其建设性正能量是确定的,中国实乃大变局的主要“推手”,也是大变局的最大亮点。2019年是“五四运动”一百周年,其导火索是西方列强达成出卖中国领土主权的《凡尔赛条约》,中西方关系从当年中国任人宰割到今天“平起平坐”,可谓一百年未有之“大变局”。而如从1840年鸦片战争开始中国被西方列强打败起算,中西方从过去的“西强中弱”,及至1949年中国“站起来”,发展到今天中国正从“富起来”迈向“强起来”,中西方实力对比渐趋均衡,这又可谓近两百年未有之“大变局”。

其六,气候变化等全球性挑战与美国单边主义共同作用,令全球治理供给严重不足,“治理赤字”明显增大,“供求矛盾”凸显。全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称“前所未有”。当前发达国家“反全球化”的民粹主义泛滥成灾,鼓吹“美国优先”的特朗普政府更是大开倒车,对外大搞保护主义,使得1945年二战结束后所确立、以联合国为中心的国际秩序与多边主义,以及冷战后快速发展的经济全球化与自由贸易,都面临“逆全球化”的严峻挑战,这也堪称战后和冷战后未有之大变局。