在厨房里每一缕烟火的背后,都可能是一个关于生命的故事

来这里做饭的大多是病人家属,他们来到这里,都是为了能让生病的人吃上一口熟悉的味道

在这间厨房,三个合伙人每天都见证着肿瘤患者的喜与悲,彼此之间通过厨房缔结情感,是他们此前做别的行业从未体会过的

我不敢好奇,害怕自己承受不了那一个又一个的故事

“见到太多患病的人,还有奇奇怪怪的病,就会觉得活着真好,能帮别人就帮一把。我没有什么大本事,一点小忙还是可以帮的。”

文 |《瞭望》新闻周刊记者 王烁 李安 李嘉南

“生死是人生大事,吃饭也是。”经历过父亲生病陪护的张广兵,深知外地求医时吃饭的不易。

2014年大学毕业后,张广兵在河南省胸科医院附近的菜市场开了一间共享厨房,专门为附近医院的病人和家属提供一个做饭的场所。

在这个藏着人间百味的菜市场里,张广兵遇见了在自家粮油店里帮癌症病人和家属营养餐代加工的王战胜,和带媳妇做化疗的魏兴江。

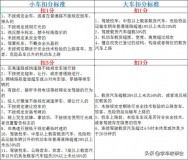

2020年7月,菜市场拆迁,他们仨就合力开了一间共享厨房,继续为在附近医院求医的病人及家属提供做饭场地、水电、调味品等,只收取使用费,5块钱炒一个菜,10块钱炖一锅汤。

这间厨房夹在河南省人民医院、河南省胸科医院、河南省肿瘤医院三家医院中间,来这里做饭的,几乎都是附近三家医院的陪护或者病人。问及得的什么病,十有八九都是癌症。所以,这里也被大家称作“抗癌厨房”。

每到饭点,在这间120平方米的共享厨房里,总是充斥着饭菜的香味和烟火的气息。大家都很有默契地将对抗癌症的故事和心酸藏在心里,安静地专注于手上洗菜、切菜、炒菜、炖汤的工作,关注着饭菜的火候与味道。

来这里的人都相信,只有吃好饭,病才会好。

2021年12月14日,张广兵(右)在共享厨房里和前来做饭的患者家属交流 李安摄/本刊

一间因“癌”而生的厨房

5:12,黎明前的黑暗笼罩着整座城市,张广兵已经早早来到位于郑州市东明路的共享厨房。

共享厨房不大,灶台上整齐地摆放着50个电磁炉,锅碗瓢盆、油盐酱醋一应俱全。

称米、烧水、淘米、煮粥,张广兵忙活着,“做早饭的人快到了,得赶紧把我们免费送的粥熬好”。

每天这样的重复工作他已经坚持了8年,寒冬腊月、过年过节也是如此。

这个靠近三家医院的小厨房,解决了很多患者和家属的吃饭难题。

5:46,第一位来做饭的患者家属走进厨房,简单和张广兵打了个招呼,就开始做素汤面。“她总是第一个来,来了就安安静静地做一碗面,也不太喜欢跟人交流。”张广兵小声说。

6:30,厨房里的人越来越多。

“哧……”葱花、鸡蛋下油锅,迸发出一股浓郁的香味。加水、下面、调味……一碗香喷喷的炝锅面馋得人直流口水。

“因为我岳母得的是肠子上的病,对吃的要求特别讲究,在这里自己做的干净卫生。”一次偶然的机会,来自河南周口的高先生发现了这间厨房,于是他开始在这里给生病的岳母做饭吃。

10:22,忙过了早高峰,共享厨房的成员摊了一锅葱油饼当作当天的早饭,一边吃一边招呼来往的病患和家属。

“每天都是这样,有时候人多了还吃不上早饭。”张广兵母亲乐呵呵地说,让大家做好饭吃好饭才是正事。

起初共享厨房只提供盐,后来病患家属的需求越来越多,他们准备的材料也越来越丰富。张广兵说:“有的患者只能吃流食,我们就配了破壁机,有的需要熬药,我们还买了中药锅。”

吃得好才好得快

进入共享厨房,先是蔬菜和干货售卖区域,再往里走,就是最主要的炒菜区和炖汤区,50多个电磁炉在左右两侧排开,炉灶上面的架子上都放着食用油和调味品。厨房的最里面,是洗菜和备菜区。

人们拎着饭盒和准备好的食材不断走进厨房,选口锅,找个电磁炉,开始做饭。

备菜区,刀和案板接触的声音不绝于耳,而在炒菜区,油沾了水,锅里噼里啪啦作响,炖汤区,高压锅呲呲冒气……不同年龄和装扮的人,专注于自己手边的工作,炖个鲫鱼豆腐汤、炒个肉丝,或者仅仅是做一碗蔬菜面。

午间,共享厨房热闹起来,伴随锅碗瓢盆碰撞的声音,浓浓的饭菜香气充满了整个厨房。

来这里做饭的大多是病人家属,他们来到这里,都是为了能让生病的人吃上一口熟悉的味道。即使再节省,他们也想让病人吃顿好的,在他们心里,病人胃口好就意味着离恢复好不远了。

患有白血病的老伴这几天刚用完药,不太想吃饭,67岁的王阿姨就变着花样给他做饭吃。

锅里炖着鸡蛋和萝卜丝,都是王阿姨老伴喜欢吃的。“看病花钱不少啊,来这里做一顿饭够我们两人吃。”王阿姨边说边看着锅,“我们家离得太远了,孩子们还要上班,我一个人看护他,在这儿做饭,又便宜还能让他吃到家里的味道”。

一位穿着玫红色外套的女士专注地看着自己锅里的菜,来自河南信阳的她从老伴的病友口中得知这里可以自己做饭,每天三顿饭都准时来共享厨房,做好了再给老伴端回去,“外面吃得不习惯,还是自己做的合胃口。”她说,“8个疗程的化疗,目前才刚开始,我们在这里的时间还很漫长。我最担心的是过年厨房如果不开门,我们就要在医院过年了。”

对于病人和家属们的担忧,张广兵的答复是:“我们365天全年无休。”他一边回答着一边抓着两条还在扑腾的鱼穿过人群,在洗菜池里刮鳞、剖鱼,动作麻利又娴熟。有些人不会做饭,又想给家人补充营养,张广兵他们就义务帮忙做菜。

“我以前也不会,都是开厨房这几年一点点学的。”张广兵露出一个腼腆的笑容,又顺手帮其他人处理了一条鱼。

医院附近饭店林立,但共享厨房的特点鲜明——这里提供场地和厨具以及调味品,供人炒菜炖汤,食材可以自带。遇到不会做饭的人,店里会代为加工。

三个合伙人

来到共享厨房里的人背后都有着不同的故事,而共享厨房的三个合伙人也有着不一样的经历。

三个合伙人王战胜、魏兴江、张广兵,原来都在附近的菜市场开小店,给病人及家属提供营养餐代加工,同样是提供锅碗瓢盆、调料和场地。

故事的开始源自一些机缘巧合,“90后”的张广兵大学毕业后,因陪护生病住院的父亲,萌生了在医院附近开个做饭地方的想法:“我自己都没想到,开始是想创业,最后干成了公益。”

王战胜经营着一家粮油店,不少人来借火做饭,于是,粮油店“被迫”转型成了代工厨房。

魏兴江的妻子曾患有癌症,眼看着妻子在精心照顾下一点点好起来,他决定帮助更多人。

菜市场拆迁后,张广兵曾一度想要恢复“正常”的生活。“当时我就想着,共享厨房一年365天无休,哪怕一周能休息一天也行啊,刚好菜市场拆迁,我就趁机找了个新工作。”张广兵说。

然而厨房关门后,无处可去的患者家属通过电话联系到他,询问厨房什么时候开门,张广兵不忍心告诉他们自己真实的想法,就谎称正在找新的店面。

“后来想想,话都说出去了,不做也得做了。”于是,几经波折,他找到了现在的位置。换了位置后租金涨了不止一倍,一个人负担压力太大,三个人都想做点有意义的事情,一商量索性就合伙一起做,取名共享厨房,之前的老顾客听说厨房搬到新位置,又纷纷找来。

因为请不起员工,店里帮忙干活的,都是三位合伙人的家属。大家一起负责厨房的正常运转,帮忙加工饭菜、打扫卫生、备货、刷锅洗碗……忙起来时个个汗流浃背,脚不沾地。

难忘的他们

“闲聊的时候我从来不问他们的病情,一怕增加他们的心理负担,二怕我自己承受不了。”张广兵说,和这群特殊的顾客经常打交道多年,三个合伙人均有不少感触。

在这间厨房,他们每天都见证着肿瘤患者的喜悦与悲伤,彼此之间通过厨房缔结情感,是他们此前做别的行业从未体会过的。

张广兵一直记得一对年轻夫妻送的土鸡蛋。

彼时他还在菜市场开店,有对年轻夫妻给孩子看白血病,找到他这里做饭,问能不能先欠着。“我一听就知道他们真的遇到难处了,就说行,后来他们免费做饭有两个多星期吧。过了没多久,他们又来到郑州,还专程带了老家的鸡蛋来感谢,我挺感动的。”张广兵说。

在疾病面前,人的命运变幻莫测。

“之前有一个人每天都来做饭,而且非常准时。突然有一天过了饭点他还没来,我以为他出院了没多想。后来听其他来做饭的人说,前一天晚上人没了,连夜拉回老家了。”张广兵叹了口气说,“在厨房里,我和他们的聊天内容仅限于做饭,我不敢好奇,害怕自己承受不了那一个又一个的故事。刚开厨房的时候,听到这些悲欢离合的故事,我经常一整夜都睡不着觉,一闭眼就是他们在厨房里熟悉的面孔”。

8年里,不知多少次,张广兵看着熟悉的面孔再也没有出现在厨房,也许病好了,也许人没了,他也曾不止一次在深夜里崩溃大哭过。

“见到太多患病的人,还有奇奇怪怪的病,就会觉得活着真好,能帮别人就帮一把。我没有什么大本事,一点小忙还是可以帮的。”张广兵说,在厨房里每一缕烟火的背后,都是一个关于生命的故事。

提到做这行以来的感受,魏兴江、王战胜、张广兵三人不约而同提到,最开心的就是听到顾客说病好了,要回家了,再也不来做饭了。

厨房里的烟火,烟火里的人间。

这样一个开在医院附近的共享厨房,给很多患癌病人及家属带去了短暂的温暖和慰藉。张广兵回忆,共享厨房在网上引起关注以后,有拍客来店里拍了视频上传到网络,吸引了诸多爱心人士和媒体到访,共享厨房引起了广泛关注。

网络上,赞赏的声音居多,认为这种形式的厨房满足病人家属给亲人做顿饭的心意,尤其是给那些相对条件不是特别好的外地病人,提供了便利。

但是,也有声音认为共享厨房5元炒菜、10元炖汤的价格略高。

“其实到目前我们的收入只能勉强和支出持平。这些年物价一直在涨,我曾经也想过涨个一两块,当时新的价钱都写好了,最后关头还是放弃了,因为有些病人甚至连一餐5块钱都付不起。”张广兵说,搬到新址以来,房租、水电翻了好几倍,若再加上免费提供油盐酱醋等调味品,以及其他损耗,“成本不敢细算”。

“最开始创业的时候,我甚至幻想过以后我要开好多分店,在全国每家医院附近都开一家。”张广兵笑着说,“现在,我就希望能把这家店维持下去”。

“困难都会过去的。”张广兵说,这份“下半辈子的事业”,他们仨做得勤勉诚恳,这不仅是自己和亲人的饭碗,也能为他人提供帮助。

冬天天黑得早,9点多,几乎没有人来做饭了。用84消毒液拖一遍地,厨房收尾工作总算完成了。

关灯、锁门,在万家灯火中,张广兵踏上了回家的路。

明天,又是新的一天。■

,