《中国文情报告(2016~2017)》日前发布,指出过去一年文学演进的动向之一,即:有着标志性意义的长篇小说,直面当下社会现实的倾向更为突出,切近日常生活的叙事更为彰显。我们的作家,以各显其长的写法,讲述着中国故事,关于偏远乡村亦或繁华都市。作家笔下的主人公,或许就有你我的影子,再平凡,也在为他那个世界的存在而奋斗着。

乡土 · 中国

乡土题材长期以来都是长篇小说创作的重点,随着城镇化、工业化的到来,传统乡村生活已不复存在,置身其中的人们经受着巨大的精神阵痛。这种由内到外的深层变异,使作家们在认识和把握新变中的乡土现实时,面临着极大的挑战。

2016年,作家们面对生活与创作的难题,具有强烈的现实观照和人文情怀,或以曲婉的故事探悉生活深处的奥秘,或以日常生活的点点滴滴揭示表面事象背后的人文底蕴,几乎都无一例外地,触及到乡土中国与时代生活之间丰富复杂的缠绕关系。

「

贾平凹《极花》

」

《极花》的主人公是从农村到城市的女孩胡蝶,靠母亲捡垃圾维持生计,在找工作时被人贩子拐卖。但她没有轻易认命,以无言的沉默拼死抗争,且在这一过程中见证了黑亮一家因买她而倾其所有以及圪梁村人因缺失女性而残缺的境况。胡蝶后来虽然被公安部门营救出来,却又最终回到了圪梁村。作品既写了拐卖对胡蝶人生的无情改写,也写了乡民面对两性失衡的无奈,更表达了对乡村沦落的担忧。

贾平凹说:“《极花》虽然写了一个被拐卖的妇女,却并不是一个拐卖故事,它继续的仍是我多年来对于乡村生态的思考与认识。农村的衰败已经很久了,我这几年去那些山地和高原,看到好多村子没有了人,残垣断壁,荒草没膝,它们正在消失。我们没有了农村,我们失去了故乡,中国离开乡下,中国将会发生什么,我不知道,而现在我心里在痛。”

贾平凹介绍,小说的创作素材来源于一位老乡的真实经历,是10年前发生的一个真实事件:老乡的女儿被拐卖,历尽千辛被解救回来之后,女儿却再也融入不了原先的生活,重又回到了被拐卖的地方。在该书后记中,贾平凹说——

《极花》(后记)

作者/贾平凹

这是个真实的故事,我一直没给任何人说过。

但这件事像刀子一样刻在我的心里,每每一想起来,就觉得那刀子还在往深处刻。我始终不知道我那个老乡的女儿回去的村子是个什么地方,十年了,她又是怎么个活着?

我和我的老乡还在往来,他依然是麦秋时节了回老家收庄稼,庄稼收完了再到西安来收捡破烂,但一年比一年老得严重,头发稀落,身子都佝偻了。

前些年一见面,总还要给我唠叨,说解救女儿时他去过那村子,在高原上,风头子硬,人都住在窑洞里,没有麦面蒸馍吃。这几年再见到他了,却再也没提说过他女儿。我问了句:你没去看看她?他挥了一下手,说:有啥,看,看的?!他不愿意提说,我也就不敢再问。

以后,我采风去过甘肃的定西,去过榆林的横山和绥德,也去过咸阳北部的彬县,淳化,旬邑,那里都是高原,每当我在坡梁的小路上看到挖土豆回家的妇女,脸色黑红,背着那么沉重的篓子,两条弯曲成O形的腿,趔趔趄趄,我就想到了她。

在某一个村庄,路过谁家的硷畔,那里堆放着各式各样的农具,有驴有猪,鸡狗齐全,窑门口晒了桔梗和当归,有矮个子男子蹴在那里吃饭,而女的一边给身边的小儿擦鼻涕,一边扭着头朝隔壁家骂,骂得起劲了,啪啪地拍打自己的屁股。我就想到了她。

在逛完了集市往另一个村庄去的路口,一个孩子在草窝里捉蚂蚱,远处的奶奶怎么喊他,他都不听。奶奶就把胳膊上的篮子放在地上,说:谁吃饼干呀,谁吃饼干呀!孙子没有来,麻雀乌鸦和鹰却来了,等孙子捉着蚂蚱往过跑,篮子里的那包饼干已没有了,只剩下一个骨头,那是奶奶在集市上掉下来的一颗牙,她要带回扔到自家的房顶去。不知怎么,我也就想到了她。

年轻的时候,对于死亡,只是一个词语,一个概念,一个哲学上的问题,谈起来轻松而热烈,当过了五十岁,家族里朋友圈接二连三地有人死去,以至父母也死了,死亡从此让我恐惧,那是无语的恐惧。

曾几何时报纸上电视上报道过拐卖妇女儿童的案件,我也觉得那非常遥远,就如我阅读外国小说里贩卖黑奴一样。可我那个老乡女儿的遭遇,使我在街上行走,常常就盯着人群,怀疑起了某个人,每有亲戚带了小儿或孙子来看我,我送他们走时,一定是反复叮嘱把孩子管好。

「

其他著作一览

」

茅盾文学奖获得者格非的《望春风》以一个少年的视角状写一个村庄在时代发展中逐渐变化的全过程。主人公“我”自小与身为算命先生的父亲相依为命,在父亲自杀之后,成了孤苦伶仃的孤儿,这个身份让他成为观察村人各种事端最好的旁观者角色。在“我”的眼里,村子里的人们既有着千丝万缕的人际关系,又因为这些人际关系而在某种方面达到了微妙的平衡和内部和谐。行云流水的叙事,波澜不惊的故事,都在自然而然地展示着中国江南农村特有的民俗风情和自有的内在秩序。

首届茅盾文学新人奖得主付秀莹的长篇小说处女作《陌上》,没有连贯性的故事,也没有贯穿性的人物,但散点透视的叙事,却使作品在家长里短与恩怨情仇中,交织着对于乡村传统伦理的依恋与叛离、乡村内在秩序的破除与建立,以及乡村女性的生存智慧与心灵隐秘等诸种意蕴。在《陌上》里,当芳村的风雨扑面而来的时候,我们总能感受到扑面而来的大时代的气息,芳村那些男男女女的隐秘心事,也是乡土中国在大时代里的隐秘心事。

“七零后”女作家李凤群的《大风》,以一个家族四代人七个人物的不同叙述视角,勾画出60年间家与国的演变情景。作品写法上众声喧哗的多声部叙述,既让不同的人物最大限度地表述自己,也让相互交织的故事具有了不同的侧面与棱镜,而由此映射出来的,是家族中的每一个人在他乡与故乡间的数十年迁徙中,寻找着安身立命的精神所在,探寻着改变个人命运的可能。可贵的是,作者不只写了人在“大风”中的摇摆与无奈,还写了人在“大风”之中的坚韧和顽强。

都市 · 中国

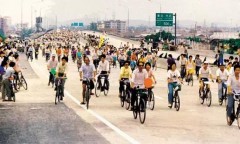

中国当下的都市,既有市场的伸延、楼房的兴建、地界的扩大,更有务工者的进入、大学生的择业,这种都市中的新兴群体的生活情状与生存现实,不同阶层人们的相互碰撞,不同追求的人们的相互竞争,以及有得又有失的都市生活,有喜又有忧的都市故事,构成了当下中国故事最新的篇章。

因为角度不同,作家们在描写当下都市生活上,也差异互见,各有千秋,而这也构成了都市文学在艺术表现上的乐曲连弹与乐章交响。

「

温亚军《她们》

」

《她们》,主人公是共同租住在北京一套公寓楼里的三位年轻女性:秦紫苏、高静娴、夏忍冬。她们带着不同的经历、不同的向往,在那个相对狭小的空间里碰撞、交织、演绎。

在充斥着雾霾般沉闷的外在物态氛围下,“北漂”无限的沉重感挤压着她们的青春活力,但她们以小博大、以柔克刚,尽力适应都市的生活,并努力导引着自己的生命去除浮虚与迷离,向着本真与平淡回归,在精神上走出深沉的“雾霾”。

《她们》(节选)

作者/温亚军

秦紫苏再次被迫搬家,是春天的一个雾霾天。

北京的春天来得比较突然。往年是昏天黑地的沙尘暴引导着春天一路狂奔而来,今年却没了沙尘暴,接班的是连续几天的雾霾,比沙尘暴恐怖得多,整个世界灰扑扑的,像个密封不透明的瓶子,沉闷而压抑得让人绝望,这种压抑和绝望若是再持续几天,很多人会崩溃的。

还好没等人崩溃,在某个烦躁的夜晚突然刮了一场大风,一大早,太阳猛然钻出来,热情得过度,红得有些夸张。春寒瞬间就失去了料峭,街道旁的枯枝败叶像得了暗示,在温暖炽热的阳光下蹿出了点点绿星,有张扬些的草地,已看出昂扬的气势。随后,柳枝披了绿,不几日,迎春花高调地吹响了这个春天的号角,玉兰则很收敛地吐出花苞,羞羞答答。风暖了——原本行动迟缓的春意一下子爆发出惊人的能量,春意盎然得不知所以。

秦紫苏却没能在这盎然的春意中感受到温暖——她又一次被房东赶了出来。那个一脸麻子的包租婆连电话都懒得给她打,只发了条短信,说房子不租了,要装修给亲戚的孩子结婚借住。

秦紫苏很懊悔,当时租房合同到期,她提出再续签一年,麻脸租婆说反正房子是自己的,又没有通过中介,她信得过秦紫苏,租房条件延续原来的,啥都不变,懒得走那一道虚枉的过程,不签算了。秦紫苏也没往心里去,房子临近通州,样子是有些年头,不到二十平方米的公寓房,厨房挤在阳台上,也就一个多平方米,卫生间还算宽绰,但搁进一台老式的转筒洗衣机和一些鸡零狗碎后,“宽”就变得轻飘了,洗澡基本上是坐在马桶上完成的。

屋内按说还过得去,摆张双人床、一张桌子,外加一个立式衣柜,地方本来就逼仄,问题是进门的地方还有个通道,类似于玄关,却狭长了些,放上鞋架后就只能侧身通过,这个无用的玄关让屋里可使用的面积变得拥挤起来。

秦紫苏当时来看房时,尤其是看到那张占去大半空间的双人床有点犹豫,但架不住麻脸租婆的热忱,主动又降了点房租,又允诺配备空调,最后使出一招来,说秦紫苏的面相好,是大富大贵之人,非要给她介绍男朋友……到底没能绷住,秦紫苏便把这套房租了下来。

其实也不是一点都没动心,房子太小不见得好,但是独户啊,如果在市区,地下室只租一张床位还好几百呢,一个屋里上下六个床位,夜晚人回来全了,却谁也不搭理谁,互相都防备着,有稍贵重点的物品都不敢放屋里,谁都不认识谁,有些人化妆出去卸妆回来,完全两张面孔,而且今天这张床上躺着的人是不是昨天那个人都搞不清楚,谁敢放松地把自己的所有坦坦荡荡地撂在那里?

这个地方虽说偏远了点,但离地铁站近,不到二十分钟路程,交通方便。最重要的是房租相对便宜,一套公寓房,一千二百块钱房租。要在公司周围的三环边上,要你四千块钱都不知道占了多大便宜呢。秦紫苏犹豫着,却没敢让自己犹豫太久,就如到小商品市场买东西,再想要的东西,也要做出不满意的样子来才有条件砍价。看完房,在麻脸租婆热情无比的聒噪声中,她捂着装钱的口袋的手自然地松开了。

在通州她已住了一年多,每天都起早赶乘地铁,再倒次一号线,在拥挤的地铁中她已到了站着都能睡着的地步,而且练就了对报站声音的敏感,从没有坐过站。想想之前在地下室租住的日子,她已经非常满足独居而且还能有阳光晒进来的处所了。

她对这样似乎毫无尽头的奔波也有疲倦和厌烦的时候,但她却不能让自己的这种情绪延伸,总是在瞬间就把塌下去的腰板挺直,她知道,一旦厌烦的情绪延伸,她的生活或许再也没有阳光了。一个人在北京打拼,为了什么?就是不想失去阳光的心态。

路内的《慈悲》,由普通工人水生的人生经历,讲述了一个国有工厂在蜕变中经历的种种窘境:因为工人们收入微薄,需要争取困难补助以补贴家用,而为了得到为数不多的补助,他们各显其能,不择手段,弄得人际关系颇为紧张。而在时代更替之后,市场经济在带来新活力的同时,也带来新的社会问题,如水生这样的普通工人,只能以深怀慈悲的隐忍,回望过去和面对现实。个人化的故事的背后,有时代的浓重身影,更有情怀的坚韧持守。

更多长篇小说推荐

张炜《独药师》对20世纪初期中国生活的回望,具有很强的诗性与哲思意味。作家构建的革命、养生与爱情三者纠结一起的故事,不是历史的偶然,而是生活的必然。季昨非作为“独药师”第六代传人,见证和参与了新与旧、内与外、爱与欲的强烈冲突,反映的是作家对辛亥革命、传统文化及养生问题的开掘,反映了诗性创造力与哲思锐气的澎湃,作品所表达的对古今所有“倔强心灵”的敬意,同样是作家艺术探索精神感人至深的表现。

鲁迅文学奖得主吕新的《下弦月》,讲述了被时代洪流裹挟的人的悲剧命运与精神痛苦,歌颂了人与人之间弥足珍贵的情感,真实动人。小说把先锋文学的叙述策略与乡土写作浑然融合,既有传统的、民间的韵味,又有现代的、先锋的意味,素朴自在,暗含悲凉。

“中国文学高地重要的推手之一”赵兰振的《夜长梦多》用繁茂的细节和丰富的想象构建了一个精神的世界。这个世界奇谲诡异,却深深根植于乡村大地。作家通过书写一颗心灵和一个群体的变迁来构建历史真相,对各种可能性作了全方位的探索尝试,诸如叙述声音的变幻、叙述视角的立体转换等等,那种魔幻与现实互渗的文学样态令人耳目一新。和这些全新的表现手法相呼应的是思想的含量,作家将对世界的认知灌注于字里行间,将深刻的人生痛苦羽化成一种力量,使作品整体上有了沉甸甸的重量。

本文提及著作皆出自

由中国社会科学院文学研究所、社会科学文献出版社共同主办的《文学蓝皮书:中国文情报告(2016~2017)》 由长篇小说选刊杂志社举办的首届中国长篇小说年度金榜(2016)作品

如果你是一位作家,

如何描写当下的中国?

点击「写留言」分享

,