本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 |作者:瓦克五

话接上一集——

我用全身力气对抗着盔甲的沉重,增高鞋垫让我走起路来深一脚浅一脚,好勉强才跟上队伍,走到指定的地点(如下图红色剪头所示)。

我觉得我就是只王八,希望有人赶紧将我宰杀、把壳褪下,愿天堂里没有盔甲。

刚才那个蒙面小姑娘又如风般轻盈盈跑来,帮我们检查军容军姿,进行上镜前的最后确认。

她小跑的样子挺可爱的,有点像女忍者。

很想送她一盒苦无,顺便问她今晚能不能一起吃顿回转寿司——不要拿太多三文鱼的就好,那个贵。

“咦,你这个帽子不对啊。”

女忍者仰着头,盯着我的盔帽:“你蹲下来!”

我僵直着上身慢慢蹲下。盔甲很硬,上身无法拗出自然的曲线,做任何大幅度的动作都十分别扭。

“你这个帽子是坏的,你去服装组换顶帽子吧。”女忍者鉴定后告诉我。

我绝望地望向远方——道具组在遥远的那一头,就算没有穿这一身,跑过去再回来,也能热得够呛……

但是我别无选择,没有可供差使的人帮我换帽子。

开拍在即,事不宜迟,我只好艰难地迈开步子。

我忽然想到什么:“我这跑一趟,还来得及吗?”

“来得及,”女忍者说,“主角还没到呢,你快点就行。”

???

刚才不是有工作人员说主角早就到了,在等我们吗?

我费解地挠挠头——哦不,是挠挠盔帽,出发了。

中途遇到自己放包的地方,掏出手机急急地拍了一张,好给读者看看我的帽子。

太急了拍糊了,反正大概就是下图这样。帽子左右各有一个“耳朵”,材质像是硬纸板一样,很容易断裂。我的基本快断了。

跑着跑着,眼前悠悠飘下一根巨大的羽毛。

我往天上看,没有凤凰。

原来是插在我帽子上的翎子掉下来了。

我只好捏着翎子往前跑。

跑着跑着,呲溜,裙摆掉下来了。

我下意识第一时间捂住私处,就像下水道风口上的玛丽莲梦露——后来一想,没事,里面还有裤子呢。

我只能捏着翎子、提溜着裙子往前跑。

好巧不巧,这时鞋垫也开始叛逆,在鞋子里乱蹿。

我只能捏着翎子、提溜着裙子、脚底板努力压住鞋垫往前跑。

到了换帽子的地方,说没有帽子了,剩下的几个也都是坏的。

“那可怎么办鸭?”我沮丧地问。

管服装的工作人员依然淡定:“你过来。”

我把头送过去。他掏出一个小型订书机,咔嚓咔嚓,把破裂处订好了。

“就这样吧,足够这次用用的了。”他说。

是不是剧组工作人员人均一个订书机?

我跟他说,我的裙子也开了。他二话不说,用腰绳重新围着我的腰绕了几圈。

“你怎么这么矮啊?”他嘀咕着,“裙摆都可以拖地了。”

果然,真实身高还是很难隐瞒的,心虚的我以为他下一步就要找剧组检举揭发了,吓得不轻。

好在他没有,只帮我把裙摆无限往上提。

提到了胃部的地方,他觉得合适了,紧紧箍了几圈绳子,然后狠地一收紧,打了个死结。

我午饭差点吐出来。

但是我忍住了。坚决守护白嫖的午饭,吃了绝不吐出来,这是怎样感人的信念!

回来的路上,我心情放松了一点,自拍时想努力挤出笑意,却怎么都笑不出来。

我汗水满面,还没等滴下就咝地蒸发,额头鼻翼全是油光一片。

想起袖口的那坨东西,我宁愿让脸油着也不想擦了。

骄阳把一切都晒到静默。

天地之间,只有渺小的我,以及我的喘息和狼狈。

哦,还有知了和蛤蟆嘲笑我的声音。

我将手机放回原处,吨吨吨快速牛饮半瓶矿泉水,归了队。

“你怎么还戴着眼镜呢?摘咯!”动作指导跑过来检查,我喘息未定,就遭到了他的警告。

现在想想,我可以表现得好一点,我可以对他说:

“这你就有所不知了,我国明代就出现了眼镜,造型和现代眼镜差别不大;早在曹操宗族墓中就发现了凸透镜,疑作为眼镜之用…”

而实际情况是:他话音刚落,我就以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势把眼镜摘下了。

衣服没有口袋,眼镜没有地方可放,我只好顺势一扔,扔在了篱笆下面,想着等会儿回来取。

如果是个打算长期演戏的近视眼,真的还得投资配副隐形眼镜才行啊。

好在我的近视也不算太深,原来是250度,我嫌数字难听,看完书就打游戏,直至视力疲劳,猛叠了一顿buff之后,视力降到了350,满意了。

刚才吓唬我们说主角在等的副导演此时跑了过来:“诶诶诶,这里谁组织的?站错地方了!要往后退!是你管的是吧,你要让他们从山上跑到这里来!这里是终点!”

于是我们被要求往后面的山上跑。

这下可苦了我了。摘了眼镜,本来就看不清楚,四个鞋垫在鞋子里一会儿上一会儿下一会儿左一会儿右,一会儿组成个 S 形一会儿组成个 B 形,足底状况顿时混乱不堪。

我的脚趾头狠狠又徒劳地抠着鞋底,好像这样就能控制住鞋垫的群魔乱舞。

怎么说呢,如果我是个女的,用硅胶隆了个胸,在路上跑着跑着,硅胶跑到背后去了,大概就是这种失控感。

这时,身边的战友也跟脚底着了火一样,嘴巴里纷纷发出“咝咝”的痛苦声音。

咦,他们也穿内增高了?

原来是山路不好走,一路上全是小石头。

剧组给我们配的鞋,鞋底很薄,每一颗石头都能力透鞋底,把自己的坚硬传导给足部的各个穴位,走起来自然酸爽。

我的硅胶虽然难以把控,无形中却充当了缓冲,让我少了一份他们的痛苦,我得到了心理上的平衡。

到达指定起点,我们排好阵型,持剑的在前排,射箭的在后排。

超赛也拿的剑,我在第二排,超赛在第一排。

一队骑兵骑着高头大马,排在我们的前面。

最后来了一个人,骑马排在了骑兵的前面,据说那个就是刘宇宁。

但是我看不清楚,只能凭借隐约的人影判断出人挺高的,反正比我高。

“大家注意了,”动作指导拍拍手,说,“我一喊开始,你们就跟着马队往茅草屋那边跑,直到喊停了再停!”

“开始!”

我们跟在马屁股后面往山下跑,茅草屋在前方50米开外的地方,有点远,我们还得跑下坡。

我感觉我的鞋垫简直要飞出去了,脚趾蜷曲得更紧了,猫头鹰抓田鼠一样;

其他人让路上的小石子做着足疗按摩,小声地“哦”“啊”“嗯”个不停。

在太阳的暴晒下跑50米就已经要命,何况是扛着一身盔甲,一场跑下来,大家要么面色红润,要么面色苍白,还好没有面色发青的。

结果这一次只是个彩排,让导演看个样子。

导演提出了调整意见,意见向全组人员进行了层层传达。

动作指导告诉我们:你们跑的时候,余光看紧身边的人,相互间要对齐。

“知道了吗?重新回去,再来一次!”他喊道。

这种要重来的感觉十分不爽,我们个个垂头丧气往山上走,像是一群败兵。

又跑了一次。

我感觉我的鞋垫简直要飞出去了,脚趾蜷曲得更紧了,猫头鹰抓田鼠一样;

其他人让路上的小石子做着足疗按摩,小声地“哦”“啊”“嗯”个不停。

结果导演说节奏还是不太对,和动作指导合计了一下。

动作指导回来说:“这样,骑兵先跑,等最后一排骑兵开跑以后,你们就开始数数,每数到三就跑一排、数到三就跑一排,一排与一排之间保持距离,知道了吗?”

最可怕的指令又来了:“好,重新回去,再来一次!”

第三次跑。

我感觉我的鞋垫简直要飞出去了,脚趾蜷曲得更紧了,猫头鹰抓田鼠一样;

其他人让路上的小石子做着足疗按摩,小声地“哦”“啊”“嗯”个不停。

没想到的是,主角的马匹不听话,跑着跑着跑偏了方向,我们前面的剑士跑了一半就被叫停往回走了,后面的弓箭手都还在原地,没开始跑呢。

后面这样的情况又发生了一次,这就是我后悔没选弓的原因,拿弓实在省功,拿剑简直犯贱。

第四次,第五次,第六次……额头分泌的汗水流进眼睛,又酸又痛,视线更加模糊。

意识跟着模糊,步履愈发沉重;

耳朵里传来自己的呼吸声,越来越粗重;

不再有更多的想法,也不太记得发生了一些什么,机械地跟着指令行事,只想把这一劫撑过去。

身边的战友也和我差不多。前几次返工,还有人笑骂,或者叹个气,到了后来,大家都不吭声了,多说一个字都嫌浪费力气。

更绝望的是,这还是第一场戏,后面不知道还有怎样的考验呢?

有人趁着一点时间的缝隙就坐下喘气,听到“准备”命令的时候也不想站起、不想努力了。

排在我前面的超赛却从来没有叹气和怨言,也一直保持着真正兵士的样子,没有垂头丧气,也不会颓然跌坐在地上。看动作指导要骂人了,他赶紧回过头来,鼓励大家:“大家排好!拍完就可以休息了!”

他的话显灵了,这一回,马和人都没有出什么纰漏。

“过!”我从未听到如此悦耳的声音。

茅屋旁摆着饮水机,大家拥过去狂饮,只嫌饮水机的出水量太小。

有人忙不迭地把盔甲先脱了,也不管下面要不要接着拍了、不管重新穿上有多麻烦,先把负重拉扯掉再说。

超赛取来了手机,对我说:“来,我给你拍个照!”

于是就有了下面这张我唯一的一张全身定妆照。

超赛还夸:“不错,挺帅的!我怎么发给你?”

我对自己颜值的斤两有着较为清醒的认识,如果别人这么夸,我会觉得是尬夸,但是他似乎是真心这么认为。

这时有人从导演组跑过来,对超赛说:“我刚才一直观察你,发现你挺适合我们新戏的,你过两天能不能来跟组?我微信多少?我先加你一下吧。”

凭借不错的外形,和自始至终的认真表现,超赛为自己争取到了一个新的机会。

我替他开心,这是他应得的。

这时候群头跑过来:“你们拍的是杀青戏,今天就全部结束了!大家服装道具还一下,我们回去了!”

幸福来得如此之快,就像被撞了一下脑袋,让人眩晕。

大家开始狂脱衣服!

“从来没觉得脱衣服让人这么开心!”有人说。

怪不得有个词叫解甲归甜。

我与刚才的系的腰间死结对抗,死活脱不下来。我用求助的眼神扫描周围,刚好和超赛的眼光对上。他不知道哪里找来一枚小剪刀,帮我解了困。

刚把裤子脱了,一直在林荫处远程暗中观察的女粉们忽然冲着我狂奔过来!

她们尖啸着,叫声里充满激动和笑意,像是动物交配季节的某些种鸟类!

她们与我擦肩而过,跑到我身后,和刘宇宁合照要签名。

我这才发现,刘宇宁和我相聚不过1米的距离。

只是我眼镜还没戴,还是看不清他的脸。

我只知道他和前几个女粉合了影,后来涌上来的都被其他工作人员劝退了:“走开走开!不要拍了!这里是片场!”

被拒的女粉们抗议:“我花了几十块钱的门票钱,又不是来玩景区的,就是为了追偶像的!”

工作人员可不管,护送着刘钻进车里,汽车开远了。

这时我开始找眼镜。说也奇怪,我记得扔在篱笆底下的,现在怎么也找不着了。

难道是刚才人来马往的,被谁的脚步带走了?或者被谁捡去了?

算了,明天回家吧,重新配一副,我累了。

超赛问我:“我们要出发了,你的眼镜呢?”

我说:“没找着,明明扔在那里的。”我往篱笆下面一指。

他比我还着急:“你演个戏就100,一副眼镜肯定不止这些钱,趁还没出发再找找!”

这次我降低海拔,弓着背又找了一遍,居然真给找到了!

眼前的世界,从盗版 VCD 飞跃到了 8K HDR。

回去的车上,我发现只有我和超赛穿着衣服,其余人都不穿上衣了。刚才那场戏演得,让大家对衣服这种东西产生了浓重的恐惧……

“刚才那身衣服,真臭!”有人说。

“你就别说别人了,你也留了一身臭汗在里面,后面的人也要嫌你臭的!”黄衣大叔说。

虽然车里有空调,我的额头仍然不断渗出汗来,像是把刚才没来得及流的汗补完。

我有点想回家了,对照来时做的心愿单,居然实现了不少,也该知足了。

也就是在这个时候,南京禄口机场发生了感染事件。

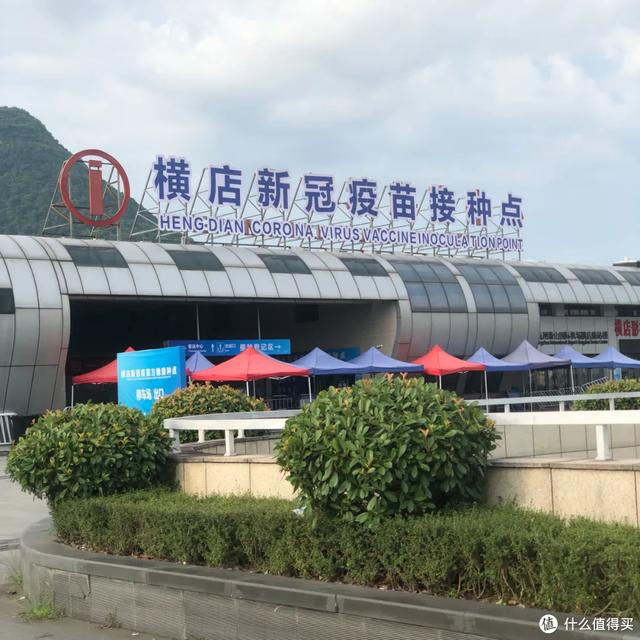

新一波的疫情来袭,演员公会开始组织大家打疫苗,群演们担心疫情也担心无戏可接,这加速了我的撤离。

回杭州的大巴上,我见到了一个群演大叔在打视频电话。他光脚架在前排车座上,特别潇洒。

我有充分理由相信横店街头的那些乱涂乱画是他搞的。

他前脚和东北老家的老婆如实汇报说当演员没赚到什么钱,现在没戏接了打算去别的地方打工,后脚就和一个年轻小妹连上线,说自己正在一辆自己包下的大巴上,知名剧组邀请他去别的地方拍戏。

他说自己拍戏赚了很多钱,在当地演员圈子里也小有名气,年轻小妹娇嗔说:“真的吗?你可不要骗我哦~”

这荒诞的一幕为我本就迷幻的横店之旅画上了句号。

半个月后,我端坐在书桌前,写横店的经历。

动笔之前照例拖延症发作,刷了会儿手机。

我看见茶茶当上了经纪人,天天在朋友圈里招人。她的工作很快打开了局面,一走进演员公会,别人全认得她。

我还看见超赛终于突破了心防,学会了骑马。

他被邀请进的新剧组,居然是《不良人》。

虽然那些敷衍度日的群演让我看到了社会的无情和生活的无奈,但很高兴总有那么一些人仍然在认真地生活,用积极的方式对抗着生活中的混沌与困惑。

认真生活的人,才最值得被生活善待。

希望,大家都好好的吧。

【横店篇完】