今年 8 月,25 岁的阿明失去了父亲。从 2019 年确诊脑部胶质癌到 2021 年离世,短短两年,阿明一家陪着父亲打了一场「注定失败的战斗」。

阿明一家的故事,是中国无数癌症家庭的缩影。在当下的公共话题中,扮演「陪护者」角色的癌症患者家属通常是失语的,他们的情绪体验与现实困境鲜被人关注。

从癌症患者确诊那一刻起,家属的生活轨迹也随之改变。癌症晚期、终末期,他们和患者一起被关进疾病构筑的「囚笼」之中。

当战斗偃旗息鼓之际,癌症病人离世。家属们遭遇丧失,伤痛仍在持续。

以下为阿明的自述:

惊雷

2019 年 8 月 16 日,汕头市李嘉诚第一附属医院,ICU 房门上「等待中」的灯不断闪烁,微黄的光亮投射在惨白的走廊,令人心烦意乱。

我坐在走廊的椅子上,搂紧妈妈的肩膀,心中暗暗替 ICU 内的爸爸祈祷。

图片来源:视觉中国

就在前一天,爸爸身体有些不舒服,在房间里休息。忽然,他大叫一声,妈妈赶去查看,发现他口吐白沫、浑身抽搐。妈妈有气无力地描述当时的场景,两眼怔怔地,像是丢了魂。

爸爸一向生活规律,不抽烟、不喝酒。几天前在视频通话里,他还炫耀家里的风扇被他修好了,那得意洋洋的样子,看得妈妈笑着摇头。

怎么忽然就成了这样子?

不知过了多久,那盏灯终于熄灭。ICU 的门悄然打开,我赶紧冲过去。病床上的爸爸紧闭双眼,脸色苍白,全身插满管,腹部微微起伏。

我追着移动的病床,一遍遍在他耳边说:「我回来了。」然而他只是微微睁开眼,除此之外没有其他回应。

这天晚上,医生告诉我们,爸爸的情况不太理想,大概率是恶性脑部胶质瘤。

这个病的发病率是十万分之三到十万分之八,尽管近年来医疗技术进步迅速,但五年内生存率并没有明显提升。至于能活多久?短则几个月,长则一至三年。

医生一连串陌生的术语如同阵阵惊雷,震得我们久久回不过神。

「概率这么小的事情,为什么发生在爸爸身上,难道这就是命吗?」全家人一时半会接受不了这个残酷的现实,决定去广州的医院试一试。

那时我们还抱有希望,但愿这是一个误诊。

沙漏

2019 年 8 月底,广州一家三甲医院。经过将近两周的繁琐检查,神经外科的的医生告诉我们,爸爸有可能只是脑部炎症,吃点药就好了。

正当我们欣喜若狂之际,一盆冷水泼了下来。在连同神经内科会诊之后,医生给出的诊断结果依然是恶性胶质瘤。

为了尽可能延长爸爸的生命,手术成了唯一的办法。

医生向我们介绍,爸爸的病情比较复杂,肿瘤分布面积大,涉及很多重要功能区,只能切除一部分,这就不可避免地留下了复发的隐患。

而且,肿瘤会使颅内压力持续升高,容易引发癫痫或脑出血,因此还需要去除半个巴掌大的颅骨来给大脑降压。打个比方,大脑相当于一间房子,如果不把一面墙打破,空间永远那么大,压力就无法释放出去。

医生也提醒我们,哪怕做了手术,按以往经验看,恶性脑胶质瘤的病人术后生存状态都不太理想。肿瘤会直接摧残病人的大脑,进而损害语言表达、四肢行动功能,病人的世界会慢慢「封闭」起来。

短短几天内,好消息和坏消息如同翻覆的手掌,我们在「天堂」和「地狱」之间忽上忽下,早已没有心思感慨命运的捉弄。正当我和姐姐犹豫要怎么告诉妈妈时,没想到她一脸平静地找我们了解情况。

「别担心,你爸最坏的样子我都见过了。那时候他浑身抽搐,口吐白沫,舌头和牙齿不停颤动,发出很奇怪的呜咽声……还有什么比那更可怕的?我最大的愿望就是多陪他一天是一天。」妈妈说道。

因为爸爸生病,一夜之前被改变的不止爸爸和我,还有妈妈。

2017 年父母在海南旅游

图片来源:阿明提供

以前,妈妈被爸爸宠得烧不好饭,很少干家务活。遭遇变故之后,她没有怨天尤人,反倒很快振作起来。

以前她很少出远门,现在开始学着一个人认路,自己在亲戚家和医院往返奔波,舍不得麻烦我和姐姐,更放不下住院的爸爸,每晚守在医院陪他。

妈妈疲惫的眼神越发坚定。我知道是爱和责任,支撑她不能倒下。

最后,我们决定听从医生安排,选择手术尽量延长爸爸的生命。出于对爸爸性格的了解,我们没有告诉他实情,安慰他只是个小手术,很快就能回家。

从医生办公室回来后,我在病房门口偷偷看着爸爸。除了脸色虚弱些,他跟往常没什么区别,脾气还是那么执拗,执意催促探望的亲人赶紧回家,生怕给别人添麻烦。

爸爸是个教师,那时候才 55 岁。原本再过几年他就能退休,安享晚年。但突如其来的癌症毁掉了这一切。

我的眼前仿佛出现了一个沙漏。里面不断往下掉的沙子,是爸爸所剩不多的生命。而不论我怎么努力,都无法阻止沙子一颗接着一颗下坠。

生人

2019 年 9 月 7 日,爸爸开始做脑部手术,整个过程还算顺利。此后,爸爸的身体、精神开始逐渐恢复。

2019 年 9 月做完手术,准备出院去深圳休养

图片来源:阿明提供

然而有些情况,却已悄然发生改变。

有一次我随口问他:「爸,我喜欢吃什么?」

「你喜欢吃鱼。」

听到这个回答,我的眼泪刹那间夺眶而出。爸爸吃惊地看着我,不知道发生了什么。事实上我从来不吃鱼,为了这件事,我和爸爸吵过无数次,现在他就这么忘了。

2019 年 9 月 21 日,爸爸出院,回到深圳的姐姐家中休养。10 月 8 日,为了防止肿瘤复发或扩散,爸爸又去广州接受放化疗。

幸运的是,爸爸没有出现掉头发、呕吐等不良反应。朋友们都说,他看起来「跟正常人似的」。

放化疗结束后,考虑到老家医疗水平较低,也担心妈妈一人照顾不来,我们决定在深圳长住。但这对于一向思乡心切的爸爸却是个巨大打击。

因为不知道病情的严重性,爸爸总是闹着要回去,甚至「威胁」要拿身份证偷偷跑掉。

「上次你爸跟我去买菜,钱和手机都不带,也不跟我打招呼,就偷偷跑去吃肠粉,要不是别人告诉我,我都找不到他了。」有一次,妈妈叹着气跟我抱怨,我的内心不禁一番难受。

那时候的爸爸,好像被困在自己的世界里。我们不知道他的想法,也猜不到他的行为。

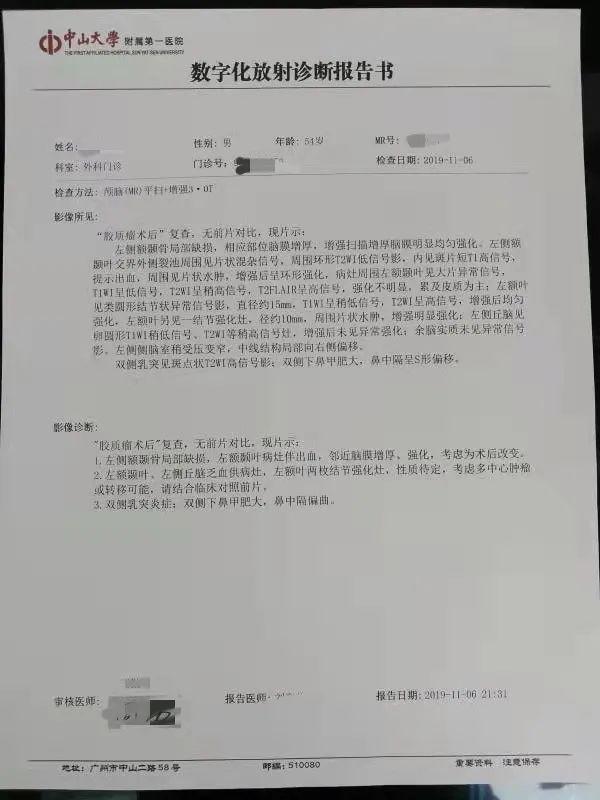

2019 年 11 月放化疗后的检查

图片来源:阿明提供

2020 年的春节,爸爸终于回到了揭阳老家。春节第一天,他兴奋地招呼亲戚朋友喝茶,跟着大伙嘻嘻哈哈聊天。家里热闹的模样,给人以这一切没有发生过的错觉。

聊天间歇,爸爸悄悄溜了出去。我担心他的安全,于是跟了上去,结果看到他在公园角落旁若无人地小便。我连忙制止他,羞愧、难过、震惊、迷茫的心情混杂在一起。

爸爸却没有理会我,还责怪我多管闲事。

曾经,他是受人敬仰的老师,是被大家交口称赞的好男人。如今我不知道该怎样去对待他的「异常」,也不知道别人会怎么看待他。

他正在一点点变成我们最熟悉的陌生人。

微光

2020 年 2 月中旬回到深圳后,爸爸的状态没有好转,时不时发作的癫痫,更是让我们措手不及。

医生判断,他的身体已经产生对化疗药产生耐药,建议进行靶向治疗,定向杀死肿瘤细胞。尽管这个方案还没有大规模应用,医生也不敢对效果打包票,但我们只能赌一把,摸着石头过河。

没想到,靶向治疗失效得更快。也或许是手术时切除部分病灶伤害到神经,也或许是肿瘤增大后压迫到大脑,爸爸的行动和记忆都大不如前,逐渐失去对身体的控制。

我想起了往昔他的身影,却也倍觉难过。

曾经他不到五点就起床煮饭,收拾一番家务后,马不停蹄地赶到集市买菜,像个不停旋转的陀螺;曾经他用「冷幽默」逗得亲戚朋友哈哈大笑,自己故作严肃绷着脸,却掩盖不住眼角的笑意。

曾经他对我的学习、作息要求严厉而刻板,在家里是绝对的权威。

而眼前的他,目光迟缓,面无表情,逐渐表达不清楚自己想说的内容,只能含糊地发出声音,甚至不得不用手指比划。

为了强化爸爸的记忆,每天,我都会故意问他我叫什么名字。妈妈看着我笨拙又好笑的尝试,劝我放弃。我不甘心,一遍遍追问,他低头思索许久,依然迟迟答不上来。

我的名字是他取的,跟他一样有个金字旁,但他已经忘记了。这让我觉得内心空空的,好像失去了二十多年来彼此之间最重要的联系,而我在他的生命中,也好像不曾存在过。

对抗疾病的慢慢黑夜里,也曾出现过为数不多的微弱光亮。

爸爸对外界并非全无感知。他突然说出的「俏皮话」,有时候会给我们意想不到的惊喜。2020 年 5 月 19 号那天,姐姐无意间跟妈妈讲到第二天是「 520 」,妈妈还没反应过来这个日子的含义,倒是爸爸在旁边迅速接了一句:「我爱你」。

我们一愣,随后高兴坏了,恍惚间觉得一家人的生活没有变化,爸爸还是那样喜欢「冷幽默」,全家人围着他嬉笑打趣,忘记了疾病带来的烦恼。

2020 年 5 月,阿明父母在深圳的合照

图片来源:阿明提供

囚笼

然而,这种光亮是微弱而短暂的。很快爸爸出现了新的问题——大小便失禁。

爸爸睡熟后就会尿床,然后浑身湿漉漉地躺着,直到我们发现为止,有时甚至长达好几小时。语言和认知功能的丧失,剥夺了他呼救的权利。

看到向来要强的他彻底失去最后一丝尊严,我内心满是苦涩。我甚至有些庆幸他已经「糊涂」了。不然,他该如何面对这份痛苦和羞耻?

妈妈却顾不上难过。她还要强打精神,收拾一地狼藉。对她而言,换洗被褥带来的不仅是身体上的劳累,也在不断提醒她爸爸大小便失禁这一事实。即便我和姐姐会不时帮忙,也无法完全分担她的压力。

如果把一个人生病这件事比作一座冰山,那么病人和他所有的变化,就是露出海面的冰山一角,吸引了绝大多数的注意力。被迫卷入其中的家属的处境,却隐藏在海平面下,容易被人忽略。

妈妈患有高血压。但那段日子,她几乎从未安稳地睡上一觉,半夜频繁起来查看爸爸的状态。这样折腾一番,她一天睡不了几个小时。

日子一长,我提议使用成人尿布以减少妈妈的负担,免得拖垮她的身体。刚开始妈妈总不忍心,宁可自己辛苦一些。因为她知道一旦用上尿布,等同于默认爸爸彻底不能自理,将丢掉最后一点生而为人的尊严。

但没过多久,清醒状态下的爸爸照样大小便失禁。妈妈实在没办法了,勉强挤出笑脸,安抚爸爸:「你放心,我会及时给你换的,这也是没办法的办法。」

那时,爸爸已经无法独立站稳了,每天消耗着十几片尿布。妈妈给他换尿布时,要承受他 140 多斤的体重。时间就这样日复一日,仿佛看不到尽头。

2021 年春节之后,爸爸发了好几天的高烧。他彻底坐不起来了,开始了长达半年的卧病在床。

2021 年 6 月父亲在家卧床

图片来源:阿明提供

一旦卧床,病人身体长时间不动,就会引发褥疮,进而导致皮肤溃烂和发炎感染,因此爸爸需要人定时给他翻身。

妈妈一个人担起了这副担子。无论白天黑夜,无论多累,每隔半小时,她都会雷打不动地给爸爸翻一次身。爸爸身上从没有一处褥疮,连护士看了都忍不住感叹:「两个全职护工都没有阿姨一个人做得好。」

然而我们一家人仍然无法摆脱那无形的「囚笼」。

备受疾病摧残的爸爸被固定在床上,动弹不得。而妈妈的活动范围,也局促于那几平米的小卧室,我和姐姐的心神,则永远牵绕在他们身上。

我们的家,像是一个以那间卧室为中心的深潭,无论怎么努力营造欢声笑语,都会很快归于沉寂,所有人一同沉默着。

陷进「囚笼」的爸爸别说离开了,就是连挣扎求救的能力都没有。更残酷的是,这不仅是他一人的「囚禁」,更是全家人共同经历的「无期徒刑」。

深渊

爸爸生病前,我有着一份光鲜亮丽的白领工作。

2020 年 3 月,我决定辞职,在家帮忙照顾爸爸。当时我并不觉得这是多么大的牺牲,因为对我来说,爸爸的健康就是我那时生命里最重要的事情。

2020 年 12 月底,看到爸爸情况有所好转,我才就近在一家事业单位找了工作,勉强挣钱度日。

但 2021 年春节过后,爸爸状态再次变差,医生已明确告诉我们没有新的治疗方案了。我陷入了悲观,不知道自己还能做什么。而刚满 25 岁的我,也被枯燥的工作、狭窄的社交持续消耗着,看不到未来。

看着病床上的爸爸,我有过迟疑。我曾想离家外出,重新找一份工作。当时我觉得,妈妈和姐姐应该也会理解我。

没想到提出这个想法后,我就被妈妈、姐姐教育了一番。「你忍心丢下你爸爸不管?不管你之前付出多少,我们都希望你坚持到最后。」

我尝试辩解。最终一家人勉强达成共识——再坚持半年,不管结果如何,都会让我外出找新工作。尽管妈妈和姐姐同意了,我的内心并不觉得轻松。我从来没有想到这会意味着「背叛」,也没有想到一家人会因此险些吵得不可开交。

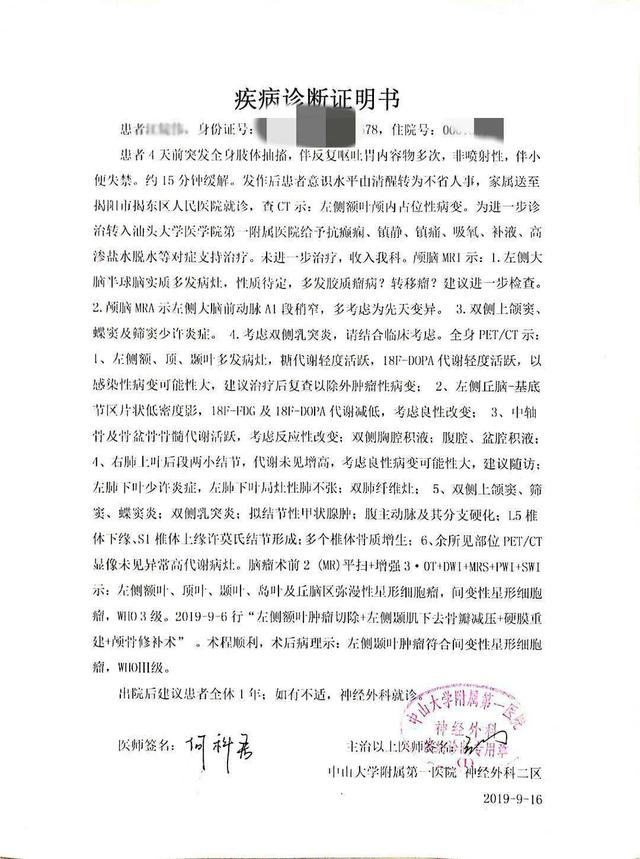

阿明父亲的疾病诊断证明

图片来源:阿明提供

这或许就是晚期癌症病人家属注定要遭遇的困境。病人生活不能自理,需要照料,但请护工意味着一笔不小的开支,而且担心护工照料不够细致周全,病人通常是由一到两位家人照料。

在这段时期,家属的生活重心就是照料病人,他们没有自己的生活,也看不到未来。就像有句话说的那样:「照顾恶性肿瘤的病人,注定是一场失败的战斗。不仅是因为它的终点是死亡,更因为患者和疾病『站在一方』,把照料的家人拉向绝望的深渊」。

就在一家人陷入挣扎的同时,2021 年 8 月初,爸爸突然滴水不进,一口粥都吃不下,颅内压也骤然升高。

医生曾经建议我们给他插胃管,我们拒绝了。那对他而言将是痛苦而残忍的。

溃败

2021 年 8 月 10 日那天,爸爸心电监测仪的数字有些异常,时不时传出「滴」的报警声。

病床上,他脸色发白,瞪大了双眼,从喉咙鼻尖溢出沉重的喘息声,像是溺水的人在做最后的挣扎。

不熟悉的人听到或许会心头一紧,但对于他和我们而言,这样的痛苦却是常态。没有人能将「溺水」的他救出水面,唯一能做的,就是等待他自己慢慢平缓。

看着爸爸微微合眼眼,舒展了眉头,我悄然松了一口气。血压值还算正常,我以为他已经睡着了。

谁料,护士们却突然冲进病房,忙活起来。一个护士指了指其他几项慢慢趋于直线的指标,说:「病人已经走了。」

还没来得及反应,爸爸就这样离开了我们。我的眼泪流了下来,却不知道该说些什么。没有时间痛哭,我们要趁他的身体还没完全僵硬,给他擦洗干净,换上寿衣。

最后一次摸着爸爸突出的颧骨、干瘪的肚子,我发现病痛完全掏空了他的身体,接近皮包骨头,「不成人形」。他的手掌依稀残留着一丝体温,这让我不敢相信爸爸已经走了。

这场战斗,我们陪着爸爸打了两年,终究还是归于溃败。

图片来源:站酷海洛

爸爸刚去世的那两天,我被各种事情和仪式裹挟,像个提线木偶。除却护士宣告死亡时的哭泣,我甚至没有掉过一滴眼泪。直到爸爸相识数十年的好友前来吊唁,我才放声大哭。

后来,我们特意选了山上的一块墓园安葬爸爸。那里清静,不会有人吵闹,是他喜欢的地方。

启悟

这场持续两年的「战斗」就这样草草收场了。转眼间,爸爸已经走了有些日子,一家人的生活似乎回到正轨。

而我始终平静不下来,我不知道到底该怎么跟他的缺席和解,未来我的婚礼、我的孩子,他都见不到。

爸爸生前在肿瘤科住院时,遇到的病友多半是食道癌、乳腺癌之类的患者,那些病友虽然被病痛折磨,但基本可以生活自理,也不影响正常沟通。

而爸爸的脑胶质瘤,牵一发而动全身。随着症状加重,我们不知道他在想什么、想说什么,他的世界如同一潭死水,无论外界如何变化,也掀不起波澜。

我忍不住羡慕其他病友仍保留着一点点对生命的掌控感,可以安排后事,或者尝试完成未了的心愿。而爸爸早已无力掌握人生的方向盘。

每每想到这点,我都不禁心痛。这也使得我这两年来反复思考生存的意义和价值。

曾经,我们盼着这两年的苦难早点结束。但当一切真正结束,我没有感到如释重负般的轻松,只知道我的一部分已随他而去,心里有个地方永远是空荡荡的。

我害怕有天我不再经常想起他。如果真的那样,是不是意味着遗忘?

后来有一次,我看书,恰好读到法国作家加缪的一句话:「重要的不是治愈,而是带着伤痛活下去」。我想,这或许是爸爸冥冥之中带给我的启悟。

策划制作

撰文:阿明 | 监制:潘闻博

—Tips—

如果您有与医疗健康相关的线索

或与疾病、衰老、死亡有关经历

欢迎投稿给我们

邮箱:features@dxy.cn