去年至今,朋友圈几乎每隔一段时间就会有人分享一篇讲德国经济和工匠精神的文章,点开一看,大部分都是《国资报告》去年刊发的武汉大学历史学院教授、博士生导师李工真的的文章节选。因为这些内容不是来自我们的官方授权,一是信息不全、让大家看不过瘾、意犹未尽,二来导致很多地方容易产生误解,三是有些原版图片被隐去了。回顾经典,《国资报告》推出李老师这篇文章的图文最全正版,以飨读者。德国的经济被称为“世界上最健全的经济”。德国人如何看待经济,“难道他们不关心利润最大化的问题吗?”“德国人的经济学不是利润最大化”。德国的工匠精神,大家感受一下。

德国是个很小的国家,不过35万平方公里和8000万人口,德国人给世人留下的最深刻印象是“严谨”。他们严格执行《联邦劳动法》,在35小时工作周内,一分钟的班都不加。例如,建筑工地上开吊车的德国工人,下班时间到了,马上拉闸,整个晚上就让那载着建筑材料的吊车悬在半空中,第二天再从悬在半空中的地方开始,一分钟都不给你多干。

然而德国的经济却被称为“世界上最健全的经济”。它一不靠盲目的高速度,二不靠旅游业,三不靠金融衍生产品,四不靠房地产市场。因此,美国金融危机,欧债危机对德国完全没有影响。德国人就老老实实干一件事:高端工业品的制造与出口。

尽管今日德国的GDP在全球只排第4位,但他们的人均产值是中国人的10倍以上。他们靠的是什么?靠的是高素质的德国人创造出来的高质量的产品。

德国人的质量观:“要么最好,要么没有”

德意志民族是个有哲学传统的民族,这种哲学传统孕育出一大批世界性的大思想家、大哲学家。这种哲学传统也深深影响了德国人的行为,概括起来,就是“讲求逻辑、追求完美、追求彻底性”。这种哲学秉性在德国人的生活实践中表现为“探求事务的本质、确定长期的战略、适应外部的环境”。

德国人干事前一定要先想好了才敢干,首先要研究这个事物的本质,理论上把它弄清楚之后才敢制定计划。一旦把计划弄出来了,每一步就按照这个计划去做,绝不改变。这是德国人的习惯,显然与中国人不同。

中国人面临问题时,首先看好不好解决,如果好解决,随手就解决了;如果不好解决,我们就绕开问题走,不在这个问题上多纠缠,这就是中国人的“灵活性”。

德国人这样谈质量:“没有质量的数量毫无疑义,唯有以质量为基础的数量才构成真正意义上的数量。”所以德国人在一切领域中都奉行这条原则:“The best or nothing”——“要么最好,要么没有”。这是奔驰汽车公司最先提出来的企业原则和口号。因此,在德国,只有两种产品,一种叫“合格产品”,一种叫“不合格产品”。对于“不合格产品”一概逐出市场、加以销毁。因为在德国人看来:“次品是对资源最大的浪费。”

奔驰最先提出“要么最好,要么没有”的企业原则和口号。

最好的裁判不是检测,是充分自由竞争市场

在经济学上,德国人认为:“只有一种充分自由竞争的市场才是衡量产品质量优劣最好的裁判者。从这个意义上讲,卖不出去的产品就是质量低劣的产品。因此,质量意味着产品的生命、企业的生命、职工的生命。当职工在生产自己的命时,有什么理由不把它做到最好呢?”但这样一套推理有一个基本的逻辑前提,即它应该是一个“充分自由竞争的市场”。

德国人是不相信广告的。你听德国人怎么讲的:“广告的目的是为了宣传,宣传是一种对现实的夸张,夸张的本质就是不符合事实,因此,广告最重要的功能就是干扰人正确的判断力。”因此德国人认为,“自己说自己的东西好,就是在骗人,唯有用户说你的东西好,那才是真正的好,因此,唯有产品的优质性才是它最好的广告。”

尽管德国人对产品质量的检测、检验、跟踪一点也不马虎,然而从生产理论上,德国人认为,“靠检查来提高产品质量并不是最好的途径,因为检查本身不会改变产品的质量,只能验证产品的质量。只有搞好设计和制造这两大环节,产品质量才能得到保证。因此,质量是掌握在广大企业职工的手里的,质量的好坏关键就在于设计水平和制造工艺。也就是说产品制造本身的质量才是产品质量的根本要素。”产品质量不好,说明在产品的设计和制造这两个环节上有问题。此,抓产品质量,就要抓设计人才和制造人才,就这么简单。

1961年,德国工人在修筑柏林墙。

“人的质量是一切产品质量的基础”

德国人还从道德层面上看质量问题,他们认为:“既然任何产品都是由人生产出来的,那么从某种意义上讲,产品质量涉及的问题往往不是技术问题,而是责任心的问题。”在德国,在生产线上搞生产的人,都是有技术资质、有专业技术证书的人。不是干这一行的人,不能到这一行的生产线上搞生产。德国人的技术考核相当严格,绝不允许任何人蒙混过关。没考过的就是没考过的,任何一张假文凭都能给你查出来。有专业技术证书并且干这一行的人在生产线上出了问题,说明什么?不是说明你的技术水平不高,而是说明你的心没尽到。也就是说,不是技术问题,而是责任心问题,这涉及到道德层面上的问题了。

德国人相信:“人的质量是一切产品质量的基础。”也就是说,一个国家制造出来的产品的质量,就是这个国家人民素质的反映。人们往往是通过一个国家制造出来的产品来认识这个国家人民的素质的。事实上,没有多少中国人真正与德国人打过交道,但我们能从德国工人生产的产品上判断出他们的素质和水平。看到德国造的奔驰、宝马,你会情不自禁地讲:“你看看人家的!”对于企业也是这样,你要了解这个企业职工的素养和水平,把它的产品拿出来看看就知道了。

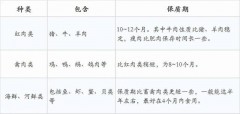

小贴士

中国的灵活性适合厨房,不适合车间

德国人的厨房,刀具都不下10种

现在经常有人说,“德国老太太厨房里的设备,也比我们中国高中生化学实验室里的设备要多。”讲到这一点,我倒要说,这是德国人“精准的计量”用错了地方。德国的饭菜并不好吃,都一个味。味精放多少克,胡椒放多少克,还要搞个天平来称,不是很笨吗?你看我们中国人,手腕一抖,都出来了。烹饪书上也顶多写着“胡椒少许、食盐少许”,少到什么程度?你自己看着办!这也叫因人而异。所以我们弄出来的东西比他们好吃得多。德国人自己也承认,他们做起饭来是不行的,远远不如中国人。

今天在这个地球上,只要有华人的地方,就一定有“中国餐馆”。实际上,中国在海外给人的形象,不是我们的制造业有多牛,而是“中国餐馆”有多牛。中国人在世界上名声最响的就是中国的饭菜——“舌尖上的中国”嘛。不过,中国人经常把做饭做菜的灵活性用到制造业里来了,而德国人却把他们搞制造业的严谨性搬到厨房里面来了,两者正好都走错了路。从文化的意义上讲,他们的强项正是我们的弱项,他们的弱项正是我们的强项。

德国企业管理:打造日本人都无法超越的高品质

至少在照相机领域,日本人现在都承认,他们无论如何也达不到德国人才能达到的那种光学上的高精准度。这样高品质的生产,德国企业怎么做到的?

德

国人的这种质量观念和意识绝非嘴上说说的东西,而是充分体现在对企业管理的完美追求上。这种追求完美的哲学,体现在产品与服务上,就是“质量永恒”;体现在技术上,就是“技术至上”;体现在人才上,就是“专业技术人员的高标准”。抓住了这三点,就抓住了企业管理的本质。从这个意义上讲,企业管理的核心就是企业的质量管理,企业文化的核心就是企业的质量文化,正是由于德国的企业抓好了这三者,“德国制造”才在全球市场上赢得了顶尖声誉。

在具体的企业生产实践中,德国人牢牢坚持“四项基本原则”:一是“ 精准的计量”,二是“ 精良的设备”,三是“优秀的人才”,四是“标准化的生产”。

1868年,德国一家工厂厂房内景

精准的计量

“精准的计量”首先反映出德国人“一丝不苟、精益求精”的精神,在这方面,德国人闻名于世。德国人深深懂得,“质量是由细节决定的”。正是德国人对精准计量的要求,才给整个世界的精细工业生产带来了一场革命。两个很好的例子能说明问题。一个是关于车床的例子。德国车床上的下刀量,连同工人的操作动作在他们的计量手册上都有精准的规定和要求。另一个例子是关于照相机的。今天日本人生产的照相机几乎垄断了中国市场,但日本人生产的高级照相机、摄像机用的全是从德国进口的镜头。日本人自己承认,他们无论如何也达不到德国人才能达到的那种光学上的高精准度。对照相机来说,决定照片水平最核心的技术是镜头,看起来简单,你磨磨试试看!

精良的设备

在“精良的设备”方面,德国人更是独占鳌头。德国人深深懂得“工欲善其事、必先利其器”的道理。为达到精准的计量,德国人早在第二次工业革命中,就从制造各种高精准的测量手段和设备入手,作为他们生产高质量产品的起点。德国为什么能在第二次工业革命中成为执牛耳的国家?就是因为它首先抓的是测量手段和设备。机械制造最本质的问题是精准性的问题,要达到高精准性,首先需要有高水平的测量手段和设备。卡尔·蔡司(Carl Zeiss)工厂推出的三维测量仪,精度达到了0.5微米。今天德国人垄断了世界上整个机床生产和工业母机生产技术,世界上最高水平的精密机床也是德国生产的,其他国家连发言权都没有。

正是由于德国人有如此精良的测量手段和设备,他们才能成功地在生产过程中引入大量的反馈回路,因为他们能在生产的每个环节中都精确地测量到产品和生产线上的各种问题,并及时加以排除和纠正,因而能将产品品质的波动性控制在最小的范围之内。毫无疑问,精良的设备是保证产品品质的重要的前提。

优秀的人才

要生产高质量的产品就必须要有“优秀的人才”,德国从事工业生产的都是有技术资质的高级技工。他们从16岁时就进入本行,是一批经过高级职业学校“二元化体制”严格训练的专业工人,是一批能够运用科技文化知识、从事工艺生产研究的工人,这样的高级技工都有自己的技术发明专利。德国“专家治国”的思想在企业里就体现为“高度的职业化和专门化”。

德国汽车制造车间

标准化的生产

德国人对“标准化的生产”的重视是源于他们的一种相当具有特点的哲学思维。德国人认为:“只有上帝是万能的,而人不是上帝,人会犯错误,任何人都会犯错误,也都是会有误差的。特别是在生产环节里,由于人的引入而造成的负面影响,经过生产流程的每个环节都在逐步放大,必然会最终影响到产品的品质。因此,在整个生产过程中,人的因素越多,最终产品出问题的可能性就越大。”

从这种哲学思维出发,德国人认为:“自动化的本质就是尽量地减少人的因素”。因此,德国人提高产品质量的思路非常直接,就是在生产环节中,动用一切可能的手段,把人的天然影响降低到最小的程度,也就是把每一件事情都分解成机器能够简单执行的任务。换句话说,就是提高生产的自动化水平。只要机器能做的,在成本合理的范围之内就坚决不让人去做,这是因为,“唯有高度的自动化才能达到高度的标准化生产”。

我曾参观过一家德国生产汽车零部件的工厂,那简直不像个工厂,车间里的设备都是亮晶晶的,也看不到几个工人,却是家世界著名的工厂,它的生产已经全部实行高度自动化了。

不仅如此,甚至德国人现在就连铺人行道也搞起“标准化的生产”来了。他们发明了一种铺路机,先将砖头放在顶部的大槽里,当这部机器往前开时,砖头就像织地毯一样地铺下来,路就出来了。

铺路机

这个过程一共有四步,第一步是铲路机开过去,确定马路的宽度。第二步,铺基机开过去,把黑渣往下铺,打好地基,统统做实。第三步是铺砖机开过去,铺路成形。第四步是洗路机开过去,拿水冲洗干净,一大段路就铺好了。不仅速度快,而且质量好得很!只有在转弯抹角、无法确定统一宽幅的地方,才使用手工铺路。

总之,德国人现在干任何事情,“能不用人,就尽量不用人”。这当然也反映出德国劳动力的紧张。德国人口早就负增长了,要想既能减少人工,又能提高效率和质量,只能求助于“标准化的生产”,因此,“自动化”是唯一的出路。德国人甚至将“自动化”称之为“真正意义上的第三次工业革命。”

小贴士

德国的路也能找到它的“作者”,他为这条路代言

1988年我在德国留学时,还专门写过一篇文章,谈“什么是德意志精神”,写的是德国的一位铺路工。20年前的德国有很多这样的修铺工,他们简直就是“街头艺术家”。砖头拿来,先利用仪器在砖头上画上各种曲线,然后拿出一把钢锯按画好的曲线来锯。我生平第一次看到,原来砖头也是可以拿锯子来锯的,真是把我搞晕了。我们中国的泥瓦匠的行话是“齐不齐,一刀泥”,一泥刀砍下去像狗啃的一样,多砍两下,大概差不多了,然后加上水泥将砖头与砖头之间的缝隙粘起来了事。而德国工人是拿锯子来锯砖头的,然后再将锯好的砖头一块一块用脚踩下去,根本不用水泥,却铺得天衣无缝、牢固无比!围观的游客、行人马上齐声鼓掌,你越鼓掌,他就越来劲,就这样不停地干下去,真是太了不起了!

在铺人行道的那个起始点上,还栽有一块碑,碑上刻写着这位工人叫什么名字,哪年生的,哪个高级职业学校毕业的,曾在德国哪些城市铺过哪几条著名的人行道。我凑到跟前问这位铺路工:“你铺的这条人行道大概能用多少年?”这位工人的回答是:“只要不发生战争,只要不发生人为的破坏,这条人行道至少应该能走上个一百年吧,如果走不了一百年,我将永远被钉在耻辱柱上!”前面那块碑究竟是他的丰碑,还是他的耻辱柱,就全由这条马路的质量说了算了。德国人搞个东西,就一定要把它搞成个精品,要能流芳百世,因此,人家只要东西好,不要速度快。而我们中国的人行道,你是永远也不会知道它是谁铺的。这个经历真让我大受感动,让我知道了什么是德国人“一丝不苟、精益求精”的精神。

德国人的经济学不是利润最大化,不信物美价廉

德

意志民族是很晚才开始搞工业化的,英、法完成工业革命时,德国还是个农业国。德国人进入工业化后也经过与今天中国类似的“山寨阶段”:向英、法学习,偷人家的技术,仿造人家的产品。为此,英国议会还特别在1887年8月23日通过对《商标法》的修改,要求所有进入英国本土和殖民地市场的德国进口货必须注明“德国制造”。“Made in Germany”在当时实际上是一个带有侮辱性色彩的符号。

德国进入工业化时代之初,大学的科学研究是与生产领域完全脱节的。尽管那时“世界科学中心”在德国,但是美国人很聪明,他们在德国拿到学位回国后,不是一味地跑到大专院校里做研究工作,而是进入到市场里去办企业。

19世纪90年代初,德国科学家跑到美国一看,发现美国工业品的科技含金量最高,这才明确提出“理论与实践相结合”的方针,并开始大力促进应用科学的发展。由于德国有基础科学上的雄厚根基,很快就建立起科学理论与工业实践之间的联系,从而在半个世纪时间里将世界一流的科学家队伍、工程师队伍和技术工人的队伍结合在一起,领导了“内燃机和电气化革命”,使德国工业经济获得了跳跃式的发展。

此后,德国的机械、化工、电器、光学,直到厨房用具、体育用品都成为世界上质量最过硬的产品,“德国制造”成为了质量和信誉的代名词。德国最有名的公司,几乎都是从那个时代成长起来的。它们直到今天都维持着世界性的声誉。

珍视“身后名” 不贪“眼前利”

德意志不是个“喜新厌旧”的民族,德国人喜欢有经历的东西,有历史记忆的东西,有文化记忆的东西。我认识一位德国教授,他家里现在还有上个世纪60年代生产的木头箱子一样大的电子管收音机,由于质量好,照样在用。我问他,“你还用这么老的东西?”他说,“是呵,我一看到它,就想起我幼年时发生在这收音机旁的故事,对我来说,这可是比什么都要珍贵的啊!”

德国人生产的圆珠笔摔在地上10多次,捡起来依然可以用。德国建造的居民住房120年也不会倒,就是被战火摧毁了,德国人也一定要按原样将其重建起来。

有一张关于德国建筑物的照片,名叫“不变的德国”,展现的是二战以后德国人修的房子,完全是中世纪式晚期巴洛克时代和洛可可时代的风格。为什么?二战结束后,德国几乎所有的城市都成了一片废墟,那些古老的房子基本上都被战火摧毁,德国人非常心疼,因为德国人就是喜欢自己的文化。怎么办?德国人死活也要把当年的照片找出来,把当年的设计图找出来,一定要按原样一座座地重修起来。今天你跑到德国去看,大多数城市都没有什么现代建筑,几乎全是巴洛克、洛可可时代的风格。

德国有座王家歌剧院在二战中被美国飞机全部炸毁,德国人心疼得不得了,那座歌剧院是过去建了200年才建好的,结果毁于一旦。怎么办?二战后德国人就把这片废墟圈起来,搞了一批科学家、文化学家、考古学家、建筑师、技术工人,大约上百号人,花了35年时间,把这堆破砖烂瓦又重新装回去了,你现在再看这座王家歌剧院,怎么也看不出来是炸弹炸烂了以后又重新装回来的,这座建筑成了“世界文化遗产”。联合国科教文组织的人说,“这个行动本身就属于世界文化遗产”。正是由于德国热爱、尊重自己的文化到了如此地步,所以才叫“不变的德国”。

由于德国的经济发展不靠房地产市场,所以一位德国建筑师很难拿到一个建筑项目,好不容易中了标,就一定会精心设计,一定要把它搞成一个艺术精品,一定要让它流芳百世。因此,在德国,你永远也看不到有两座建筑物会是一样的。因此人们说,德国建筑师重视的不是“眼前利”,而是“身后名”。

一个人身上只做一次生意

在一次记者招待会上,一位外国记者问彼得·冯·西门子:“为什么一个8000万人口的德国,竟然会有2300多个世界名牌呢?”这位西门子公司的总裁是这样回答他的:“这靠的是我们德国人的工作态度,是对每个生产技术细节的重视,我们德国的企业员工承担着要生产一流产品的义务,要提供良好售后服务的义务。”

当时那位记者反问他:“企业的最终目标不就是利润的最大化吗?管它什么义务呢?”西门子总裁回答道,“不,那是英美的经济学,我们德国人有自己的经济学。我们德国人的经济学就追求两点:一、生产过程的和谐与安全;二、高科技产品的实用性。这才是企业生产的灵魂,而不是什么利润的最大化。企业运作不仅仅是为了经济利益,事实上,遵守企业道德、精益求精制造产品,更是我们德国企业与生俱来的天职和义务!”说到“天职”上去了,“天职”是什么意思?就是“上帝要你干的事”。

在德国,没有哪家企业是一夜暴富,迅速成为全球焦点的。他们往往是专注于某个领域、某项产品的“小公司”、“慢公司”,但极少有“差公司”,绝没有“假公司”。它们大多是拥有百年以上经历、高度注重产品质量和价值的世界著名公司,也被称之为“隐形冠军”。德国有家葡萄酒作坊,快400年了。二战中很偶然留下来的,很幸运没被美国飞机炸到。德国的马牌轮胎公司是1871年成立的,现在我国几乎每个地级市都有它的分店。德国的阿迪达斯公司是1920年创办的,至今也有94年以上的历史了。你可以看到,德国这类企业都是有年头的。

德国的产品不打价格战,不与同行竞争,一是由于有行业保护,二是由于价格并非决定一切,打价格战可能会让整个行业都陷入恶性循环。德国企业是要追求利润,但是只要能保证基本利润,有钱可赚,德国人并不是那么贪得无厌、无休止地追求利润的,而是要考虑更长远的、可持续发展的问题。因此,德国人宁愿“在保证基本利润的同时,让部分利润转化成更高质量的产品和更加完善的服务”。

我曾在柏林与一家菲仕乐锅具店的经理聊过天,我说:“你们德国人造的锅可以用上100年,因此每卖出一口,实际上也就丢失了一位顾客,以后人家不用找你了。你看人家日本人造的锅,用20年就到头了,顾客每20年就得再找他一次。仔细想一想,你们划得来吗?你们为什么要把东西搞得那么结实呢?把它的使用期搞短一点,你们不是可以赚更多的钱吗?”

这位经理这样回答我:“哪里的话,所有买了我们锅的人都不用再买第二次,这就会有口皆碑,就会招来更多的人来买我们的锅,我们现在忙都忙不过来呢!我们这家厨具厂,是二战后从过去的兵工厂转产过来的,前后也不过几十年时间,就卖出1亿多口锅了,你知道这个世界有多少人口吗?快80亿了,还有70多亿人口的大市场在等着我们呢!”你看,德国人的想法不一样,他们营销战略的路数也与众不同,一笔生意,在你身上一辈子就做一次,让你说他的东西好,这就会感染到另外一个人,这个人再去做他的顾客,然后再感染第三个人,人家干的是这个事。

德国博世公司的洗衣机机器人生产线。

探求本质,考虑长远

今天德国只有三座城市,即柏林、汉堡、法兰克福,被定为“国际化城市”,以后打起仗来也宣布为“不设防城市”,其他城市都是中小城市。绝大多数的德国人都生活在5万人、10万人、15万人、20万人的城市里,连50万人口的城市,德国人都觉得太大了。德国城市的风光几乎都有这个特点:城市天际线最高的地方一定是教堂的尖顶,任何建筑物都不能超过它。

我曾与一位德国教授谈论过这个问题:为什么德国人能做到守时?他讲道:“城市小,就容易守时。为了守时,也必须得把城市设计得小一点。你要想在‘汽车大众化时代’做到城市不堵车,需要有两个条件。第一个条件是任何楼房不要超过五层,在德国,你要想建造六层以上的高楼,必须经过议会投票通过才行。第二个条件是任何城市必须有一半的空间是马路。只要你同时做到了这两条,城市就不会堵车。”

今天德国人一般只在柏林、汉堡、法兰克福建高楼,那也是世界级的大高楼,但有一个条件,这种高楼从任何方向倒下来时,不能压到另一栋楼。所以越高的楼房,周边留有的空地就越大。这就叫“探求事物的本质,确定长期的战略”。德国人建房子时,是一定要考虑到当它倒下来时会发生什么事情的。

德国城市依然洋溢着中世纪风情,城市最高处均是教堂,这里是德国旅游文化之都海德堡。

德国不相信物美价廉

“德国制造”的优势并不在价格上,连德国人自己都承认“德国货就是物美价不廉”。你跟日本人可以谈价格,但你跟德国人谈价格,一刀都砍不下来。德国人甚至不承认有“物美价廉”这回事。“德国制造”的优势在于它的质量,它解决问题的专有技术,它优秀的售后服务。德国企业发展的一般产品都是具有世界领先水平、高难度,别国一时无法制造出来的产品。德国30%以上的出口商品,在国际市场上都是没有竞争对手的独家产品。德国人生产的工业制造品,大到挖地铁的掘进机,小到文秘工作中的订书机,从质量上讲都是世界第一。

阿迪达斯是德国品牌,但似乎很多人都不知道。

德国所有供3岁以下儿童食用的产品不得含有任何人工添加剂,必须是天然的;所有奶粉被列为药品监管;所有母婴产品只允许在药店出售,不允许在超市出售;所有巧克力都被规定要使用天然可可脂作为原料加工生产;所有保健护肤品牌都必须要有自己的实验室和植物种植园,以保证取材于天然有机品质。

德国人生产的非工业用途的化学产品,例如清洁剂、洗手液、洗洁精,除了有清洁杀菌的功效以外,绝大多数采用了生物降解技术,也就是靠微生物分解其中的化学成份,来将化学对人体的伤害减少到最小程度。德国人生产的滤水壶,既能过滤无机有害物,也能过滤有机有害物,并富含镁元素。经过德国滤水壶过滤后的水,是微微带甜味的。

德国锅具具有天然抗菌和耐高温性质,既能节能环保,导热效果又极佳,以至人们说,“使用这种德国锅具,一根蜡烛就能弄一顿美味佳肴。”德国人生产的一口锅,可以用上100年,因此很多德国人用的都是奶奶传下来的锅。对德国人来说,任何一样厨具,一辈子只需要买一次,不需要买第二次,因为你一辈子也用不坏它。德国人生产的煨汤用的锅,完全是钢铁铸造的,沉重得连男人都有点端不动,那锅盖内侧有奇特的花纹,我问一位德国的销售商:“搞这些花纹干嘛?”他说:“它盖上去后,水蒸气就能上下自然循环,不易烧干,这是一种技术。”德国的锅具,盖上去个个严丝合缝,说三分钟开锅就三分钟开锅,能为你省下不少煤气费。

我也曾问过一位德国的企业家,为什么德国的产品动不动就“能用100年”呢?他这样回答道:“这有两方面的原因。一个原因是,我们德国没有资源,几乎所有重要的工业原材料都是靠国外进口来的,所以必须物尽其用,尽量延长使用期,这才是对原材料最大的节约。另外一个原因是,我们德国人认为,产品质量的好坏,主要体现在是否‘经久耐用’上。”

小贴士

兰州黄河铁桥的售后,德国人做了100年

中国兰州的黄河铁桥被称为“万里黄河第一桥”。这座桥是1907年4月—1909年8月由德国泰来商行承建的,由德国工程师德罗担任现场总监。根据中德双方的合同,对材料运输、铁桥施工、质量保证、付款方式、验收程序都作了极为严格的规定。从桥梁完工之日算起,保固期为80年,其间如有损坏,由泰来商行负责赔修。自1989年以来,德方便开始关注这座桥的使用情况,并多次提出维修计划。2009年德国人又跑来说:“这座桥必须停止使用,因为根据德国的规定,任何桥梁的使用期不得超过100年。现在造桥技术高得很,没有必要冒这个险。你们兰州人如此喜爱这座桥,那好办,那就由德方免费为你们维修一次,以后将它作为‘桥梁博物馆’保留下来。”

“桥梁博物馆”与使用中的桥梁有什么差别呢?一旦桥梁被定性为“桥梁博物馆”,桥上就不能再走任何机动车辆,人还是可以在上面走的。因此,这座“万里黄河第一桥”今天成了兰州人民的一条步行街了。两年前我到兰州,一位当地领导告诉我:“当年德国人还在这座桥的旁边建了一座仓库,里面准备了在80年保固期内可能维修时所需的部件,这座仓库现在还在。”人家德国人是言而有信的,80年间的事情都为你想好了,这就是他们的售后服务。

回复以下关键词

给您曾经错过或忘却的精彩

中国黄金 / 诚通 / 市值管理 / 华生 / 曹凤岐 / 创新 / 宋志平 / 钢铁 / 去产能 / 员工持股 / 人才 / 科兹 / 三菱 / 投资运营公司 / 湖北 / 广东 / 国家电投 / 航天科技 / 中车 / 核潜艇 / 中国节能 / 李曙光 / 国新 / 神华 / 国家电网 / 颠覆央企 / 马泽华 / 宁高宁 / 刘德树 / 中兴 / 海康威视 / 中石化 / 十大新闻 / 深圳 / 国投 / 罗钾 / 2016会 / 通号 / 私有化 / 混改 / 张卓元 / 弘毅 / 国药 / 双创 / 电科 / 稳增长 / 王忠禹 / 供给侧 / 胡鞍钢 / 中交建 / 刘起涛 / 建设科技集团 / 境外国资 / 一带一路 / 新加坡 / 新兴际华 / 熊猫 / 纪委 / 中冶 / 德国经济 / 央企重组

,